本稿のテーマはあくまでも「PDについての教育の仕方」である。つまりPDとは何か、ということではなく、PDとは何かをどのように注意して若手医師に教育すればいいのか、ということである。つまりは教え方のポイントということだ。しかし書いていて紛らわしい。これは企画として成立するのだろうか?

PDのエッセンスとは何か

まず私は人に何事かをレクチャーする時、そのテーマの本質についてなるべくわかりやすく、簡潔に伝えることを心がける。その意味でPDの議論の本質は、PDとは症状を伴う精神疾患ではなく、何らかの認知、感情、対人関係の問題あるパターンについて扱うという点である。だからそれは「困った傾向を持つ人」ということで言い表される。(こんなことを書くと、「お前さん自身が困った人ではないか。そんな偉そうに書くな!」という突込みが自分の中に入る。)

DSMのPDでA,B,C群に分かれていたのが象徴的だ。アメリカでは、A群はmad,B群はbad,C群はsadに分かれると教わった。「PDはマッド、バッド、サッドだ」と。A群はスキゾイドPDなどに象徴される思考過程の特異性を伴ったPD、B群はBPDや反社会性などの対人関係に問題を抱えたPD,そしてC群は回避性PDなどの、感情面での問題を抱えたPDということになる。

DSMではこれに沿って10のひな型が提示されていた。例えばボーダーライン特性を持った人(BPD)自己愛的な人というと比較的直ぐに「あ、ああいう人か?」これをピジョンホールモデル、あるいはカテゴリーモデルという。ピジョンホールとは鳩が一羽ずつ入っている穴のことだ。これでいいのではないか、と言われるかもしれないが、実はこの問題がいろいろ指摘されている。というのもどれにも属さない、あるいはいくつかが混じっているという診断が沢山出てきてしまうからである。少なくとも個々の患者についての診断には直感的に役立つものの、PD的な問題が臭うものの診断できない、というケースも沢山出てくるのである。

以前この話について書いている時にドラえもんの話になったことを思い出す。去年5月31日に書いた内容だ。

以下の絵は、佐藤健二さんのブログより ← 素晴らしい

https://blog.goo.ne.jp/kenken1347/e/9004c75fe564a6336f667e03de29e562

パーソナリティ障害personality disorder (以下PD)に関する議論は大きく様変わりをしているし、またその様な運命であるという印象を受ける。DSMにおいて多軸診断が廃止されたのはその表れと言えるのではないか。PDがいかに分類されるべきかという問題とともに、そもそもPDとは何かという、いわばその脱構築が問われるような動きが起きているのではないか。

かつて私が論じたのは、以前のような意味でのPDはその一部が次々と別のものに置き換わる可能性があるということである。そもそもPDとは思春期以前にそのような傾向が見られて、それ以降にそれが固まるというニュアンスがある。その意味でPDと呼べるものはあまり残っていないのではないかという印象を持つ。

以下は私の印象である。もっとも筆頭にあげられるべきBPDはいったん置いておこう。従来それと同列に扱われることも多かったスキゾイドPDについては、それと発達障害との区別はますます難しくなってきた。スキゾタイパル、スキゾフレニフォルムなどはDSMでは統合失調症性のものとして改変されている。

また自己愛性PDについては、それが置かれた社会環境により大きく変化して、あたかも二次的な障害として生まれてくる点で、従来定義されているPDとは異なるニュアンスがある。

更にはDSM-5やICD-11 に見られるいわゆるディメンショナルモデルへの移行がそもそもPDの脱構築に大きく貢献していると言わざるを得ない。もしこの議論に従うとしたらPDはそれぞれの人間が持っている、遺伝的な素因にかなり大きく左右されるような要素の組み合わせということになり、カテゴリカルな意味はますます薄れる。

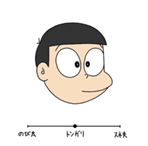

カテゴリカルな診断の例として、ドラえもんの登場人物を考えよう。ジャイアン,のび太、スネ夫という登場人物が出てくる。それぞれが癖のあるキャラである。そこでジャイアン型PD,のび太型PD,スネ夫型という明確なカテゴリーを思い描くことが出来るであろう。

しかしいざ実際の人々を分類して行ったら、典型的なジャイアン型もすね夫型も意外と少ない。それでもこのモデルに従って分類しようとすると、結局はジャイアン30%、のび太30%,スネ夫30%付近の人ばかりになり、結局は「ドラえもん混合型」PDの人ばかりになってしまう。(実際には混合型PD)それならその通りそれぞれの%で記載していった方が合理的になるが、結局「ジ30の30ス30PD」というのが一応ディメンショナルモデルの原型というわけだが、さっそく問題がある。その人のプロフィールを直感的に思い描けないという問題になるのだ。トンガリとは「キテレツ大百科」という漫画に出てくるキャラらしい。

(図はのび太50%+スネ夫50%=トンガリという説。)https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/24/news143.html

ただしここでスネ夫的素質、のび太的素質というのは、人間が固有に持つ要素なのか、ということになる。

私は個人的にはカテゴリーモデルを捨てきれないが、その候補として残るのは恐らくBPD,NPD,反社会性、回避性くらいということになり、これはまさしくDSM-5 の代替モデルで最終的に提唱されたカテゴリーに近いということになる。

ただしその中でしぶとく生き残るのがBPDなのだ。