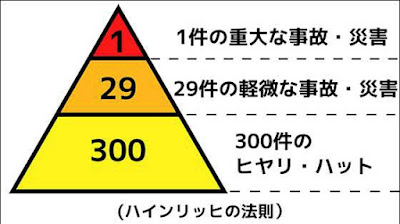

ところでハインリッヒは実際にどう考えていたのだろう。ここに掲げたのは彼の著書に示されている図であり、その説明である。

彼はすべての事故がたとえば330回起きると仮定する。そしてそのうち300回では、人は外傷を負わないとする。そして29回は軽症の外傷を負い、1回は重症の外傷を負うとする。そして重症の外傷は、この330回のうちいつ生じるかわからないとし、また教訓 moral として、「とにかくインシデントを防ぐべし。さらば外傷はおのずと回避される」とする。

このハインリッヒの記載から伺えるのは、労災には理由があり、それは大小を問わず、事故であり、それが存在する限りは外傷は生じるべくして生じるという考え方である。このスタンスは冪乗則と似ているようで異なっていると考えるべきだろう。それは大事故には理由、ないしは原因があるとするところだ。ただしその原因とは原因ともいえないようなインシデントであり、そのどれが外傷を伴った労災に発展するかはわからないとも言っているようだ。ん?何か堂々巡りをしていないだろうか。よくわかっていなくてウロウロしている証拠だ。

結局私たちは次の二つの立場の違いを扱っているのだ。

1. あらゆるインシデント(正常とはいえない事態)が、重大事故に繋がる可能性を有している。(ハインリッヒ)

2. あらゆる揺らぎが、激震に繋がる可能性を有している。(冪乗則)

こうやって書いてみると同じことのようだ。1.は「ではインシデントを完全に防ぐことは出来るのか?」と聞きたくなるが、実はハインリッヒ自体が、そんなことは無理だといっているらしい。(今度ゆっくり原典に当たってみよう。)だからその意味では彼の立場は 2. に近いことにある。また2. については、では揺らぎがないところには激震もおきないのか、ということになるが、そもそもプレートの境目から遠く離れた、プレートの中央付近なら、地震は基本的に起きないだろう。たとえばこの図からは北アメリカの中央付近にはほとんど地震が起きないことになる。

北米大陸は真っ白な部分が多いが、そこは私が17年間暮らしたカンザス州のトピーカも含まれる。そしてそこでは地面の揺れを感じたことが、17年間の間一度もなかった。これはちょうど稼動していない工場ではインシデントが起こりようがないということになる。人は1.の場合は重大事故の「原因」は明確であり、それはインシデントであり、それにだけ注意して仕事をすればいい、というだろう。確かにそうかもしれない。でもそれと同じことを 2. では言いにくい。地震がまったく起きないところにいかない限り、地震の多発地帯では頻発する地面のゆれは、いくら努力しても止められるものではない。でもたとえば工場での生産を100パーセントロボットに任せるという奥の手を使ったら、インシデントをゼロに近くできるかもしれないし、将来どのようなテクノロジーが開発され、地殻の微少のゆがみを正すべく規則正しい振動を地面に与える、などの技術が出来るかもしれない (まったくの想像でテキトーに書いているが)。つまりは1.と2.はあまり変わらないということを言いたいのだ。ということで私なりの結論としては、ハインリッヒの法則は、冪乗則として洗練されてはいないものの、似たような発想によるものであり、彼の考えたピラミッドは結局はロングテールの左右張り合わせのことだ、ということである。二等辺三角形の図は単純化しすぎで誤解を招きやすいだろう。

北米大陸は真っ白な部分が多いが、そこは私が17年間暮らしたカンザス州のトピーカも含まれる。そしてそこでは地面の揺れを感じたことが、17年間の間一度もなかった。これはちょうど稼動していない工場ではインシデントが起こりようがないということになる。人は1.の場合は重大事故の「原因」は明確であり、それはインシデントであり、それにだけ注意して仕事をすればいい、というだろう。確かにそうかもしれない。でもそれと同じことを 2. では言いにくい。地震がまったく起きないところにいかない限り、地震の多発地帯では頻発する地面のゆれは、いくら努力しても止められるものではない。でもたとえば工場での生産を100パーセントロボットに任せるという奥の手を使ったら、インシデントをゼロに近くできるかもしれないし、将来どのようなテクノロジーが開発され、地殻の微少のゆがみを正すべく規則正しい振動を地面に与える、などの技術が出来るかもしれない (まったくの想像でテキトーに書いているが)。つまりは1.と2.はあまり変わらないということを言いたいのだ。ということで私なりの結論としては、ハインリッヒの法則は、冪乗則として洗練されてはいないものの、似たような発想によるものであり、彼の考えたピラミッドは結局はロングテールの左右張り合わせのことだ、ということである。二等辺三角形の図は単純化しすぎで誤解を招きやすいだろう。