愛着と脳科学 2

ところで新生児は脳幹しか成熟していないと言ったが、脳幹は脳のもっとも原始的な部分である。ここは例えば愛着を始めるための準備を整えている。新生児が母親に引き付けられ、おっぱいを探すのは誰に教わったわけでもない。脳幹部分にすでにプログラムされた反射なのである。ここで先日紹介したANS(自律神経系)についてもおさらいしておくとよいだろう。

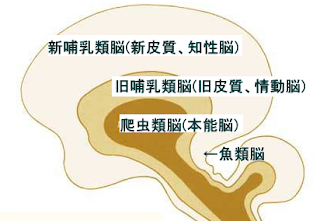

常識的な話だが一応言及しておくと、脳の系統発達を考えると、一番原始的な部分が脳幹だ。「脳科学と心の臨床」で紹介したポール・マクリーンの脳の三層構造説を復習しよう。

1.爬虫類脳(reptilian brain):最も古い脳器官、自律神経系の中枢である脳幹と大脳基底核より成り立つ。自己保全の目的の為に機能する。

2.旧哺乳類脳(paleomammalian brain):海馬、帯状回、扁桃体などの“大脳辺縁系(limbic system)”から成り立ち、快・不快の刺激と結びついた本能的情動や感情をつかさどる。種の保存の目的=生殖活動のための脳。

3.新哺乳類脳(neomam-malian brain): 大脳新皮質の両半球(右脳・左脳)から成り立つ。言語機能と記憶・学習能力、創造的思考能力など高次脳機能の中枢・・・

ところで新生児は脳幹しか成熟していないと言ったが、脳幹は脳のもっとも原始的な部分である。ここは例えば愛着を始めるための準備を整えている。新生児が母親に引き付けられ、おっぱいを探すのは誰に教わったわけでもない。脳幹部分にすでにプログラムされた反射なのである。ここで先日紹介したANS(自律神経系)についてもおさらいしておくとよいだろう。

常識的な話だが一応言及しておくと、脳の系統発達を考えると、一番原始的な部分が脳幹だ。「脳科学と心の臨床」で紹介したポール・マクリーンの脳の三層構造説を復習しよう。

1.爬虫類脳(reptilian brain):最も古い脳器官、自律神経系の中枢である脳幹と大脳基底核より成り立つ。自己保全の目的の為に機能する。

2.旧哺乳類脳(paleomammalian brain):海馬、帯状回、扁桃体などの“大脳辺縁系(limbic system)”から成り立ち、快・不快の刺激と結びついた本能的情動や感情をつかさどる。種の保存の目的=生殖活動のための脳。

3.新哺乳類脳(neomam-malian brain): 大脳新皮質の両半球(右脳・左脳)から成り立つ。言語機能と記憶・学習能力、創造的思考能力など高次脳機能の中枢・・・

とあったが、脳幹は生命の基本的な機能をつかさどる最も大切な部分で、少なくとも赤ん坊は生まれたときからトカゲや蛇並みの機能はしっかり備えている。最近上野動物園でパンダの赤ちゃんが死んだが、あのまだ体が透き通っている全くの未成熟な赤ちゃんでさえ、甲高い声で鳴き、お母さんのおっぱいにすがりつく能力だけは備えている。そしてそこで中心的な働きをするのがANSだ。ちなみにANSについての最近の研究のトピックは、迷走神経の、副側迷走神経と背側迷走神経への分類である。迷走神経はエネルギーを消費する交感神経のブレーキをかける役割と言ったが、前者が危機的状況でブレーキをかけるのをやめて交感神経を一挙に興奮させるのに比べて、後者はそれでもダメなときに逆にシャットダウンをしてしまうと言うのだ。コンピューターの強制終了とかリセットボタンのようなものだが、これが最近では解離現象と関連付けて理解されている。拙書「続・解離性障害」でもまとめたが、危機状況では3つのFが関連する。Fight(闘争), Flight(逃避),

Freezing(凍りつき)。最後がこの凍りつき、解離性昏迷状態というわけである。

No Title (4)

相変わらすネイティブチェックを入れていない、テキトーな 英語である・・・

相変わらすネイティブチェックを入れていない、テキトーな 英語である・・・

One

of the main reasons that I chose Topeka, Kansas to be my place for the analytic

training is that Dr. Tetsuro Takahashi kindly suggested that I seek to join the

training program there. He is a Japanese psychiatrist and an analyst who

trained at the Menninger Clinic in Topeka, and was then a unit chief of the

Clinic. Since then he became one of my most trusted mentors in my career. With

his help and advice, I applied for the Topeka Analytic Institute while I was

still a second year resident, but it was obviously a premature attempt. I was

not even aware of what personal analysis is like. The Institute recommended

that I began my personal analysis before I seek another application, and I

agreed with the idea. It was Dr. Lawrence Kennedy who took me for an analysis,

5 times a week, which eventually lasted for the next 5 years, from 1991~1996.