もうかれこれ4か月くらいいじっている。日本語での発表も終わったし。そろそろ仕上げなくては。

The Problem of “otherness” in dissociative

disorder

The unity of the primary

personality remains unchanged; nothing breaks away, nothing is split off.

Instead, dissociated experiences (…) were always, from the instant of their

occurrence, assigned to, and associated with the second system within. (Pierre Janet, 1889)

* * *

* * * * *

* * *

* * *

The appearance of a

second personality is often presented in the most deceptive manner.

(Sigmund Freud (Breuer & Freud, 1985,

p287)

Where does “The Problem of otherness” stand?

Although our understanding of dissociative phenomenon and its

pathological manifestations have made a significant progress for the past

couple of decades, there are many crucial problems to be further explored and

understood. One of them that I discuss in this article is what I would call “the

problem of otherness” in

dissociative disorder, particularly among parts of personality in dissociative

identity disorder (DID). How much do we recognize them as individual

personalities which are distinct from each other, with their high enough level

of “emancipation” (Janet, 1907) and autonomy as well as independence? Do we

grant a status of an independent and distinct personality to each of them, or

regard them as different “parts” of a whole personality?

Although there might

not be a definitive answer to this question, I consider that our general trend

in these days seems to be to choose the latter more than the former. We no

longer use the term “alter” (which is Latin for other), at least not as often as before, to describe different

parts of personality in DID. We abandoned the traditional term “multiple

personality disorder” in order to avoid an implication that there are different

and independent personalities in an individual’s mind (as exemplified by

DSM-IV, DSM-5 and ICD-11). It appears that the “problem of otherness” in

dissociative disorder is at least temporarily settled among experts in the

direction of not fully granting it. But how much does this trend reflect the

clinical reality including patient’s subjective experiences?

A patient of mine,

Ms. A, one day talks about her recent experience.

“The other day I was

driving a car and waiting at a traffic light. When it turned green, a car ahead

of me didn’t start for a moment and I heard a voice on the back of my head

yelling ‘Gee, weren’t you goofing off ? Get started, silly!’ I said to myself

‘My goodness, can’t he be more patient?’ Of course I was driving by myself and

it was B, one of my alters, who yelled”.

In this example, it

seems obvious that Ms. A has a very different perception and emotional reaction

compared to “B”. For her perspective, B is someone else, another subject, if

not altogether another person. The question is whether or not we recognize B’s “otherness”

from Ms.A, in such a way that Ms.A feels understood by us her subjective

experiences.

If we are not sure

about how we can answer this question, just think about another example in a following

thought experiment.

Ms.C is at a traffic light, in a

same way that Ms.A was. When the light turned green and a car ahead of her was

inattentive in a same situation, she heard a voice from her back. “Gee, aren’t you goofing off ….” Ms.C said

to herself, “Gee, can’t he be more patient??” But in this case, it was her

husband in the back seat who yelled.

How many of us are

sure that we acknowledge Ms.A’s perception of B’s otherness on a comparable

level as Mr.C’s of her husband, another real person? Perhaps not many of us

are. I believe that it is partly due to the fact that we tend to consider

multiple existences of subjects in Ms. A as sort of a fantasy, or something

pathological and temporary that needs to be fixed with some kind of therapeutic

effort. This belief is eloquently expressed in the description of DID by a

reliable diagnostic system.

“Dissociative

Identity Disorder reflects a failure to integrate various aspects of identity,

memory, and consciousness.” (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013).

As I suggested, current

literature appears to be on the side of not granting a full “otherness” to the part

of personality of an individual with DID. However, quite often each of them

should be regarded as having their own personality, or at least be treated as

so, despite the fact that their level of elaboration and emancipations differ greatly.

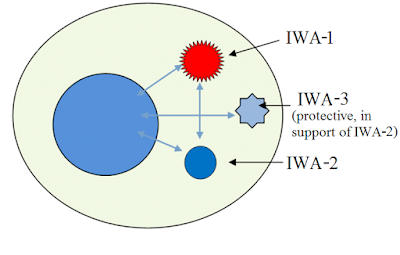

The purpose of this

article is to propose that individuals with DID’s perception of their parts of

personality as “others” is not altogether pathological but rather a reflection

of the healthy aspect of their cognitive function, from theoretical as well as

neurocognitive viewpoints. When a PP subjectively experiences “otherness” in another PP, they are

structurally separated in a bio-psychological sense. The degree of that

structural separateness corresponds the strength of the sense of “otherness.”

In this article

hereafter, I will use the abbreviation “PP(s)” (parts of personality, van der

Hart, et al, 2006) in order to connote what has been referred to as “alter”,

“other personality”, etc. in individuals with DID, partly for the sake of

simplicity and in order to temporarily bypass the issue of how appropriately we

can call them, which is actually the very point that this study is addressing

to.